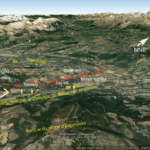

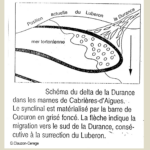

Le massif de la Nerthe : chevauchement et bassin de St Pierre, St Julien les Martigues (13).

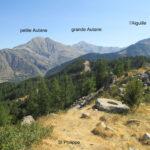

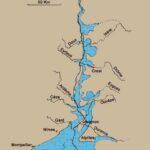

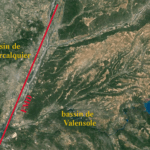

La Nerthe (Nerto, en provençal, signifie Myrte, plante qu’on ne voit plus beaucoup) est un chaînon de 25km de long situé entre Marseille et l’étang de Berre. Son altitude est peu élevée et son relief aplani présente une surface d’érosion anté-miocène.

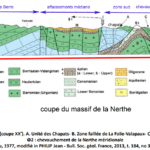

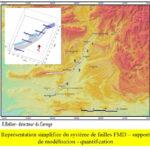

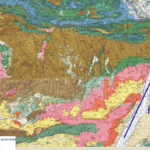

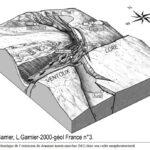

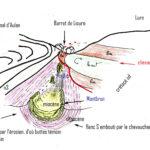

Le chaînon de la Nerthe correspond à une zone anticlinale dans laquelle, les compartiments tectoniques, séparés par des failles, sont disposés parallèlement à l’axe de la structure.

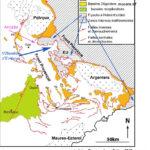

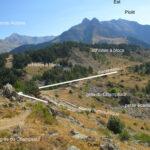

Il présente également des dépressions parallèles à ses bordures qui sont liées soit à la lithologie : ex- vallon de Valtrède creusé dans les marno-calcaires de l’Hauterivien, soit à la tectonique : ex-bassin de St Pierre et St Julien les Martigues, bassin ouvert sur la mer à l’Ouest. -ph1.

3 compartiments peuvent être distingués :

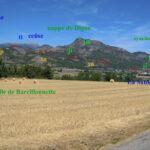

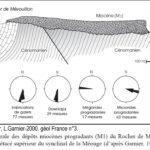

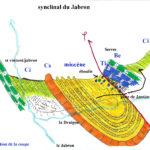

- Au nord : structure monoclinale (pendage Nord), autochtone, qui constitue le flanc sud du synclinal de l’étang de Berre. Cette structure s’étend jusqu’au bassin de St Pierre et St Julien. Dans le crétacé inf se creusent des dépressions rectilignes dont le vallon de Valtrède dans l’Hauterivien. –ph2.

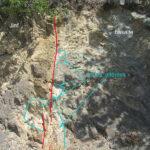

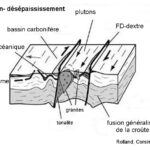

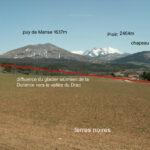

- La partie médiane est marquée par une zone d’affaissements présentant de petits bassins dont le bassin de St Pierre, St Julien les Martigues comblé par l’oligocène et scellé par le burdigalien.-ph3.

- La zone sud, chevauchante, avec 3 unités.

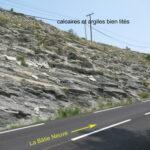

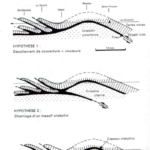

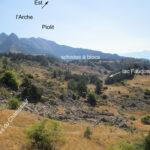

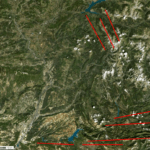

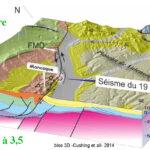

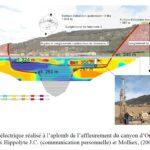

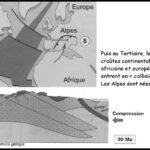

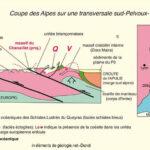

L’anticlinal des Chapats, la dépression de la Folie, l’unité de Sausset -les -pins, crétacé inf, à allure de monoclinal à pendage sud. –coupe ph4. Le tout commence à chevaucher vers le nord fin éocène vers 40 MA, puis le bassin de Marseille commence à s’ouvrir, à l’oligocène. Des affaissements se produisent ; Le chevauchement de la Nerthe reprend, au cours de l’oligocène, s’étend jusqu’à la partie nord (flanc sud du synclinal de l’étang de Berre) autochtone ; ce faisant, elle écaille le substratum (aptien et crétacé sup) du relief qui s’était formé à la fin crétacé ; ce substratum va apparaître par érosion en fenêtre (dépression de la Folie). Des failles vont ensuite découper l’ensemble (toute la partie sud s’affaisse). L’érosion anté-miocène nivelle l’ensemble et élimine le front du chevauchement sur la partie autochtone au nord. Au burdigalien, la mer recouvre toute la Nerthe, scellant les structures.

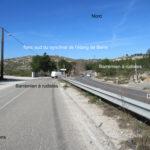

La D5, de Sausset les Pins à St Julien (du sud vers le nord),, va nous révéler cette structure.

Arrêt 1. Parking collège de Sausset. –ph5.

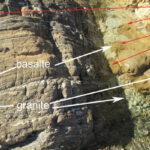

Les calcaires barrémiens à rudistes, qui constituent la nappe de Sausset ont un pendage vers le sud et chevauchent vers le nord l’aptien et le crétacé sup. Le chevauchement (pyrénéo-provençal) n’est pas visible de la route.

Arrêt 2. Parking près de l’auberge de la Folie.

–De la route on voit les marnes et calcaires de l’aptien –ph6- qui constitue le substratum, c’est-à-dire, les dernières couches avec celles du crétacé sup du relief formé fin crétacé.

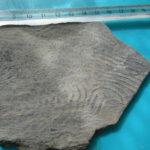

–Elles ont un pendage vers le sud, mais il passe au nord quelques dizaines de mètres plus loin avec les grès du crétacé sup qui les surmontent. –ph7. Une schistosité de plus en plus importante les affecte en allant vers le nord –ph8- où on les voit passer sous le valanginien des Chapats qui a un pendage sud –ph9 à 12. On voit cet aptien et ce crétacé sup car l’érosion a décapé les couches du dessus et formé une fenêtre qui permet de les voir.

Arrêt 3. Parking au panneau fin de l’agglomération de Sausset –les- Pins,

Le jurassique supérieur des Chapats succède au valanginien. Ce sont des calcaires massifs à pendage sud. Des failles verticales E-O affectent ce jurassique. –ph 13 à 17.

Une faille plus importante se voit bien dans le paysage et on retrouve des portions de miroir avec des cannelures qui indiquent la direction du déplacement (qui est aussi décrochant) en bord de route. –ph18-19.

Arrêt 4. Bas côté juste avant d’atteindre le bassin de St Julien.

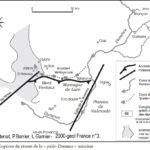

Une ancienne carrière a dégagé un plan structural dans le jurassique qui pend toujours vers le sud. –ph20. Juste à côté, il y a le contact par faille avec le bassin de St Julien les Martigues. –ph21. Faille secondaire de la faille des Laurons-Ensuès qui est une faille très importante avec grand rejet –carte ph 3 et coupe ph4. Elle marque aujourd’hui, le front du chevauchement, qui allait jusqu’au flanc sud du synclinal de l’étang de Berre, mais qui a été érodé. Cette partie (les Chapats) a été préservée par le jeu des failles qui ont effondré la partie sud du massif au cours de l’oligocène.

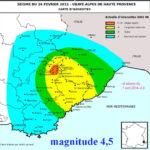

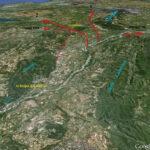

Aujourd’hui, on constate que toute la couverture glisse sur le trias, couche savon de 4 km d’épaisseur. Les structures ne sont pas enracinées dans le socle (séismes que dans la couverture). Ce glissement de toute la couverture secondaire et tertiaire est induit par la surrection des Alpes et son effondrement actuel. Début du glissement fin oligocène dans les Baronnies. Ce glissement de tout le bloc Provence, marqué par des séismes historiques, s’amortit vers le Sud par le plissement du Luberon et de la Trévaresse. Le chevauchement pyrénéo-provençal de la Nerthe– fin éocène et oligocène, fait encore obstacle au mouvement du bloc vers la mer-ph22. Jusqu’à quand ?

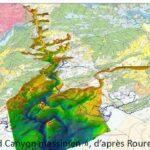

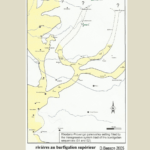

Le bassin de St Pierre, St Julien les Martigues s’ouvre devant nous. D’environ 9 km de long pour 2 de large, largement ouvert sur la mer, il se situe dans la zone des affaissements médians. –ph1, 3, 4 et vue aérienne 23. C’est un fossé d’effondrement Est-Ouest dans le crétacé. Il est couvert de formations superficielles et de burdigalien discordant. L’oligocène, qui le remplit, affleure surtout au sud, avec 3 formations : lacustre avec calcaires feuilletés et marnes, puis lagunaire avec du gypse saccharoïde d’une épaisseur maximale de 100m, enfin continentale avec marnes et conglomérats qui se sont déposés suite aux effondrements du bassin qui l’ont agrandi et approfondi (probablement un peu plus de 250m). –ph24-25. Il est constitué de compartiments effondrés séparés par des failles N-S. –ph 45 .

Nous allons le traverser d’abord dans sa partie orientale, puis dans sa partie centrale, enfin dans sa partie occidentale.

–Partie orientale :

Arrêt 5. St Julien, près du cimetière et de l’église.

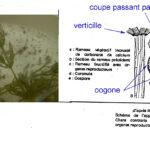

Calcaires et marnes de St Pierre de faciès lacustre. Les calcaires sont en plaquettes ou crayeux, riches en fossiles de gastéropodes- bithynies et hydrobies, riches également en tiges de Charas dont on peut voir les verticilles quand la coupe le permet, et des oogones (fruits). On y trouve également des silex (gels de silice provenant d’éponges siliceuses). –ph 26 à 32.

Arrêt 6. Contact avec la zone autochtone, au nord.

Zone présentant plusieurs failles E-O, avec des parties affaissées (aptien). Cette zone a fourni près de 80 m de conglomérats. Elle était recouverte par le chevauchement qui a disparu par érosion. –carte geol 3.

Les calcaires de l’aptien sont affaissés par rapport au barrémien. La faille au N affecte cet aptien qui pend vers le sud –ph33-34-35. La faille au sud, présente une brèche de faille épaisse de plusieurs mètres –ph 36 à 38. Il y a aussi des failles dans le barrémien. –ph39. Le contact avec le valanginien est, lui aussi, faillé –ph 40-41. La portion de barrémien proche du valanginien, est affaissée et s’est tordue en antiforme. –ph42. Le valanginien calcaire présente un pendage de 30° vers le nord. –ph43.

Arrêt 7. Vallon de Valtrède.

Le vallon est creusé dans les marno-calcaires de l’hauterivien, parallèlement à l’axe du chaînon. Des cultures occupent les parties marneuses. –ph44.

En suivant la route vers l’ouest, on peut voir une faille N-S qui découpe le bassin en un mouvement un peu décrochant. –ph 45.

La coupe –ph46- synthétise les observations effectuées au cours de la traversée de cette partie orientale du bassin de St Pierre.

–Partie centrale :

Arrêt 8. Les Ventrons. Côté nord du bassin de St Pierre.

Le contact avec le bassin est marqué par une faille pas très visible. Le barrémien à rudistes, massif, s’incline vers l’étang de Berre –ph47et 3. Lui succède, vers le sud, l’hauterivien qui est ici, un calcaire à rudistes. On peut reconnaître des Requienia, des Toucasia, des microfossiles (orbitolines …) –ph48-49.

Une brèche qui remplit cette partie du bassin fait suite sans qu’on puisse voir la faille de manière satisfaisante.-ph50-51.

Arrêt 9. Gypse. Côté sud du bassin.

Le gypse de St Pierre a été exploité jusqu’en 1973 par puits et galeries souterraines.

On ne peut y accéder –ph52. Il s’agit de gypse saccharoïde, sur une soixantaine de mètres d’épaisseur, en bancs stratifiés de 30 à 50 cm de puissance. Ce gypse témoigne d’un faciès lagunaire (au rupélien). Au-dessous, le faciès lacustre est représenté par des calcaires en plaquettes et des marnes et au-dessus le faciès continental est constitué de marnes grises puis de conglomérats, le tout est recouvert par des formations superficielles subactuelles. –ph3-coupe 46.

La transgression burdigalienne a laissé des biocalcarénites en discordance sur le rupélien, et des sables et marnes sur une vingtaine de mètres d’épaisseur. Ici on peut voir ces biocalcarénites et un banc d’huîtres accumulées par un paléocourant -ph53-54.

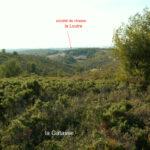

Arrêt 10. Bassin de la Gatasse et côté sud. Oligocène. –ph3.

En suivant la D49 vers le sud, on passe sur le contact bassin-barrémien faillé et la petite route qui part sur la droite vers la Gatasse, montre une partie du miroir d’une grande faille E-O, parallèle au bassin. –ph55 à 57.

La dépression qui abrite la société de chasse la Loutre est un petit bassin oligocène perché sur le barrémien à rudistes, affaissé par 3 failles. Les marnes et calcaires oligocènes occupent le centre du bassin alors que les bordures sont constituées de brèches de faille. –ph 58 à 62.

La biocalcarénite du miocène (burdigalien) repose en discordance, par l’intermédiaire d’un conglomérat de base sur la surface d’érosion et scelle les failles normales. –ph 63 à66.

–Partie orientale :

Arrêt 11. Vers Lavera, chemin des olives. –ph3.

Bordure nord du bassin de St Pierre. Discordance du burdigalien riche en fossiles d’huîtres en particulier, sur le barrémien qui présente une surface d’érosion pholadée. –ph67 à70.

Arrêt 12. Les Renaïres. Flanc sud du bassin de St Pierre.

Depuis le parking, en se dirigeant vers le petit port de Ponteau, on passe par 2 caps et 2 baies ayant des cordons littoraux et des lagunes. Les baies sont creusées dans des calcaires à silex de l’aptien (bédoulien). Le fort pendage de ces couches calcaires résulte d’un plissement (fin crétacé) antérieur à l’érosion ayant pénéplané cette zone. Les calcaires à silex de la seconde baie supportent une discordance angulaire subhorizontale comblée par une lumachelle à huîtres et balanes du burdigalien. Cette discordance est matérialisée par une paléosurface affectée de trous de pholades remplis de sédiments (sables miocènes devenus grès). –ph71 à74.

Dans l’ancienne carrière de Baume Longue, un pan de falaise épargné, supporte une ligne haute tension. On y retrouve la discordance du burdigalien sur les calcaires du bédoulien. –ph 75-76.A y regarder de plus près, on découvre une deuxième discordance : celle de l’oligocène (calcaires et marnes) sur les calcaires à silex du bédoulien. –ph77-78. Le remplissage du bassin de St Pierre s’est fait par une subsidence active traduite par la fréquence des lamines et des stratifications obliques (présence de paléocourants dans un environnement peu profond attesté par des characées). –ph79 à 81.

Ces deux étages (bédoulien et oligocène) ont été érodés avant la transgression du burdigalien qui repose indifféremment sur ceux-ci. –ph82. Par endroits, on peut voir des chenaux à matériaux polygéniques, et des fossiles moins fréquents –dents de requins. -ph83-84.

Postérieurement à la structuration de la Provence au Bartonien (éocène), le secteur des Rénaïres a connu des événements importants :

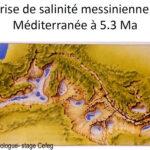

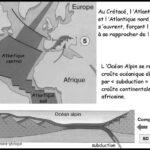

—-le remplissage du bassin de St Pierre lié au rifting oligocène, prélude à l’ouverture de la Méditerranée (algéroprovençale).

—-la transgression burdigalienne, expression de la première véritable sédimentation due à cette Méditerranée nouvellement créée, vient sceller aussi bien le chaînon arasé de la Nerthe que le bassin comblé de St Pierre.